美国农业将受中国关税最严重打击 精准反击美方薄弱环节

- 热点资讯

- 2025-04-06 19:21:50

- 36

2025年4月,一场前所未有的全球贸易风暴再次爆发。面对美国加征“对等关税”的挑衅,中国迅速作出反应,精准打击美国的经济和政治薄弱环节。这场博弈不仅影响中美两国经济,还深刻改变了全球贸易格局。

4月9日,美国启动所谓的“对等关税”政策,对中国产品加征高达34%的关税,累计税率接近60%。这是特朗普政府贸易强硬路线的一次升级,意在通过高压迫使中国让步。但这一次,中国不再退让,而是采取了一系列有力、有策略的反制措施:

- 对所有美国进口商品加征34%的关税; - 启动WTO争端解决机制,以国际规则反击单边主义; - 将16家美国军工及高科技企业列入出口管制清单,限制其获取关键技术或材料; - 暂停6家美资农产品企业的输华资质,打击美方农业核心票仓; - 对部分化工产品启动反倾销调查,进一步施压其产业链; - 将三家美国金融机构列入“不可靠实体清单”,首次将反制范围扩展至金融领域。

这些举措表明,中国的反制不是简单的针锋相对,而是一场有组织、有重点、有节奏的系统性行动。

中国选择在4月8日晚间公布反制措施,时间节点恰好插入美国“基准关税”生效和“对等关税”实施之间,起到了扰乱对方部署的效果。加征34%的关税意味着美国企业将面临约520亿美元的额外成本,这不仅令美企叫苦不迭,也可能动摇其对特朗普政府的支持基础。

中国的反制措施还针对美国高附加值、高依赖性的关键行业。例如,波音飞机、福特汽车和美系半导体公司受到重创。波音股价一度大跌7.2%,创下三个月来最大单日跌幅。福特中国区高层表示情况比预想的更糟。此外,中国企业加速了“去美国化”,多家制造商开始主动替代美国产品,如新能源、芯片设备、医械零部件等领域。

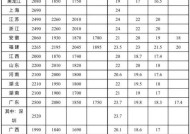

中国的反制还精准打击了美国的政治敏感点。被暂停农产品输华的六家企业中有四家来自特朗普的重要票仓州,直接影响他在下一轮选举中的农业支持力量。美国财政部长贝森特甚至公开表示未参与谈判,反映出华盛顿内部在关税政策上的分裂与焦虑。

中国的反制赢得了国际社会的关注。欧盟、日本、东盟等多个国家和地区重新评估供应链与结算体系,尤其是本币结算、产业链多元化等议题被频频提上日程。中日韩三方同意在半导体关键材料上加强合作,显示即使是美国的传统盟友也在中美之间寻找新的平衡点。

这场中美贸易博弈展示了中国高效、理性且多维度的反制能力。现实证明,美国试图通过关税逼迫全球回到其单边规则体系越来越难。中国借此机会加速转型,推动核心技术自主化。在全球化深度融合的今天,试图通过霸权手段“脱钩”只会走向孤立。贸易战不仅是“谁输谁赢”的问题,更是全球经济治理模式的一次深层转折。未来的国际秩序将不再由一个国家主导,中国的反击既是自我捍卫,也是新规则的重塑宣言。

有话要说...